Evoluzione umana

Evoluzione umana

La cronologia

Il concetto di cronologia, nella preistoria ed in generale, fa riferimento sia al succedersi degli avvenimenti nel tempo, sia ai diversi metodi che permettono di ricostruire tale sequenza.

Grazie allo studio sulle cronologie del passato, oggi siamo in grado di datare reperti provenienti da diversi periodi storici e preistorici con le datazioni (ne parleremo meglio nei prossimi articoli).

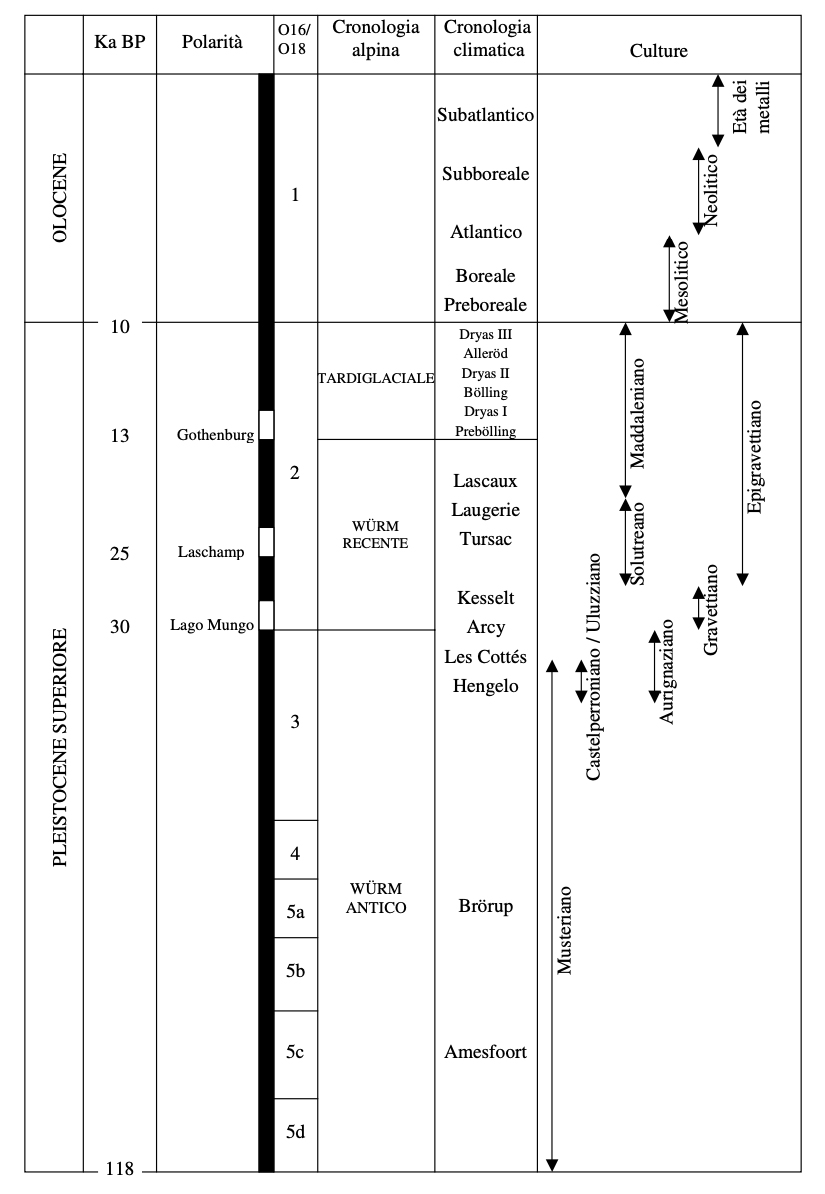

Per il periodo preistorico possiamo dire che, lo schema cronologico, è abbastanza complesso. Le fasi cronologiche all’interno delle ere vengono scandite da avvenimenti, a livello ambientale, importanti (come ad esempio le glaciazioni). All’interno delle fasi di un’era si riconoscono diverse cronologie culturali alle quali si fanno corrispondere diverse associazioni faunistiche. Partiamo con ordine, dall’inizio delle ricerche.

Fin dal secolo scorso i ricercatori hanno avvertito la necessità di riferire i ritrovamenti paleolitici ad uno schema cronologico per poterli studiare sotto una prospettiva temporale.

Nel 1872, Gabriel de Mortillet, stabilì una successione delle entità tassonomiche del Paleolitico indicandone per ciascuna i manufatti caratteristici (fossili-guida) e la corrispondente associazione a mammiferi.

Per quanto riguarda il periodo preistorico, l’inizio della Preistoria, convenzionalmente, si fa corrispondere con la comparsa delle prime manifestazioni culturali, a partire da almeno 2.500.000 anni fa; sul piano della cronologia geologica, abbraccia invece l’ultima fase dell’Era terziaria corrispondente al Pliocene e tutta l’era Quaternaria (composta a sua volta da due periodi: Pleistocene e Olocene).

Per stabilire il limite tra Pliocene e Pleistocene gli autori hanno proposto vari criteri climatici o paleontologici. Al congresso dell’Associazione Internazionale per lo studio del Quaternario di Christchurch, nel 1973, il limite venne fissato attorno a 1.800.000 anni fa, in corrispondenza del deterioramento climatico messo in evidenza nel Mar Mediterraneo dalla comparsa di ospiti freddi nelle faune marine.

Il Pleistocene viene a sua volta ripartito in:

- inferiore,

- medio,

- superiore.

Il limite tra Pleistocene inferiore e medio è stato fissato, ancora una volta, al congresso di Christchurch, attorno a 700.000 anni fa: questo momento corrisponde a una importante inversione del polo magnetico terrestre (limite Matuyama – Bruhnes) e all’inizio di una fase climatica temperata corrispondente al piano Cromeriano.

Per il limite tra Pleistocene medio e superiore si fa riferimento alla fine del Glaciale di Riss attorno a 120.000 anni fa.

Il termine Quaternario viene citato la prima volta da J. Desnoyer nel 1829 per definire depositi marini precedenti ai terrazzi terziari del bacino parigino. Successivamente, nel 1833, H. Reboul pubblica la prima “Geologia del Quaternario” così, nel1834, Charles Lyell, propone il termine Pleistocene per definire, invece, il periodo nel quale vengono collocate le principali glaciazioni. P. Gervais, nel 1967, crea il termine Olocene per indicare l’epoca postglaciale.

Una menzione va fatta per l’ultima fase del Pleistocene superiore che è nota anche come Tardiglaciale. In questo periodo sviluppatosi tra 15.000 e 10.000 anni fa, si verifica un rapido cambiamento climatico ed ambientale da condizioni glaciali ad interglaciali.

La periodizzazione del Tardiglaciale utilizzata correntemente, individua le fluttuazioni verificatesi in questo periodo sulla base di analisi paleobotaniche effettuate su sequenze lacustri del Nord Europa; ciò ha permesso di individuare cinque diverse cronozone che interessano l’intervallo cronologico compreso, in termini di datazioni convenzionali, tra circa 15000 e 10000 anni B.P.: Dryas I (14.900-13.000 B.P.), Bølling (13.000-12.000 B.P.), Dryas II (12.000-11.700 B.P.), Allerød (11.700-10.900 B.P.) e Dryas III (10.900-10.200 B.P.), laddove le zone a Dryas in- dicano gli stadi a clima freddo.

Anche l’Olocene è caratterizzato da numerose fluttuazioni climatiche che interessano la temperatura e l’umidità (Preboreale, Boreale, Atlantico, Subboreale, e Subatlantico).